発信者情報開示請求の概要と流れ|弁護士に依頼すべき理由とは?

SNSの普及により、誹謗中傷を見かける機会が増えたかと思います。

もし自分が誹謗中傷された際には、相手に慰謝料請求をしたいと考える人も多いです。

では、誹謗中傷をした人を特定するにはどうすれば良いのでしょうか。

今回は、その特定する手続きである「発信者情報開示請求」の概要と流れについて解説します。

1 発信者情報開示請求とは?

「発信者情報開示請求」とは、インターネット上で誹謗中傷や名誉毀損、プライバシー権侵害などの被害を受けた場合に、その投稿者(発信者)を特定するための法的手続です。

根拠となるのはプロバイダ責任制限法第5条であり、被害者がサイト管理者やプロバイダに対して、発信者に関する情報(IPアドレスや氏名・住所など)の開示を請求することができます。

「誰が書いたのか分からない」状況では法的責任を追及できません。発信者情報開示請求は、投稿者を特定し、損害賠償請求や刑事告訴などの次のステップにつなげるために不可欠な手続なのです。

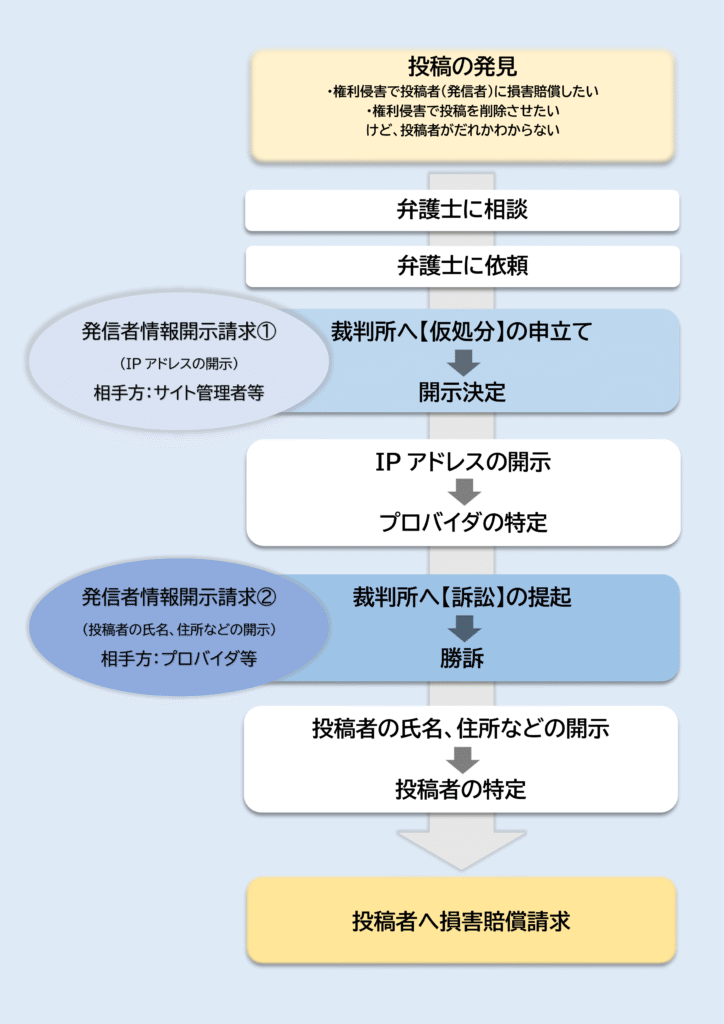

2 発信者情報開示請求の流れ

発信者情報開示は1回の手続で完結するわけではなく、通常2段階の手続を経る必要があります。

① 仮処分(IPアドレスの開示請求)

まずは裁判所に仮処分を申し立て、サイト管理者等から投稿時のIPアドレスとタイムスタンプを開示させます。

IPアドレスは「インターネット上の住所」のようなもので、どのプロバイダを経由して書き込みがなされたかを突き止める手掛かりになります。

なお、サイト管理者は投稿者の氏名や住所までは保有していないため、この段階では投稿者の特定はできません。

② 訴訟(契約者情報の開示請求)

次に、仮処分で判明したIPアドレスから利用プロバイダを特定し、そのプロバイダに対して裁判(発信者情報開示請求訴訟)を提起します。

この訴訟で請求が認められることによって初めて発信者の氏名・住所等の契約者情報が開示され、投稿者を特定することが可能になります。

3 発信者情報開示請求の注意点

- 保存期間の制限

プロバイダが通信記録を保存している期間は数か月程度に限られることが多いため、古い投稿は開示ができない可能性が高いです。

迅速な対応を心がけましょう。 - 費用と時間

裁判手続を原則2回行う必要があるため、数十万円単位の弁護士費用や半年以上の期間を要することも珍しくありません。

覚悟を持って開示請求をしないと途中で諦めることにもなります。 - 法的ハードル

裁判所に「権利侵害がある」と認めさせるためには、投稿内容が違法であることを的確に主張・立証する必要があります。

4 弁護士に依頼するメリット

次の観点から発信者情報の開示は弁護士に依頼した方が良いです。

⑴ 適切な証拠保全

スクリーンショットや証拠の保存など、証拠収集の方法を指導してもらえます。

⑵ 迅速な対応

保存期間が短い中で、手続をスピーディーに進められます。

⑶ 裁判所対応の代行

専門的な主張や書面作成を任せられるため、依頼者の負担を大幅に軽減できます。

⑷ 損害賠償請求への橋渡し

投稿者の特定後の慰謝料請求や刑事告訴まで一貫して対応できます。

5 まとめ

いかがでしたでしょうか?

発信者情報開示請求は、

- ネット上の誹謗中傷や名誉毀損の投稿者を特定するための法的手続

- 仮処分(IPアドレスの開示) → 訴訟(氏名・住所の開示) という2段階を経る必要がある

- 保存期間の制約があるため、早めの対応 が重要

ということが分かりましたね。

専門知識が必要な複雑な手続であるため、誹謗中傷にお悩みの方は、まず弁護士にご相談ください。

あかがね法律事務所では、これまで数多くのネットトラブルを扱ってきた実績があり、依頼者に最適な解決策をご提案しています。

下記よりご相談をお待ちしております。